(Da “Fondamenti della grafica simbolizzata”, di G. Angeloni, in scrittura)

Si osservi lo schema di fig. 12, che illustra il racconto simbolico (ossia proprio della provocazione stimolo del simbolo) della lettera A. Sembra incredibile, ma per quello che si sa, in alcuna altra parte del mondo si è intuito che la A dello stampatello racconta la casa (un nido, simbolicamente parlando) costruita per il cucciolo da mamma e papà: perché? Come lo si spiega?

Lo si spiega per il fatto che il tutto si sorregge su moltissimi concetti, completamente innovativi.

Ancora una volta lo si deve dire: si è avuta fortuna, in quanto si è dimostrata “indovinata” l’intuizione della fig. 1, fondativa della grafica simbolizzata. Insomma, il tutto lo si spiega sulla base delle due forze richiamate anche in questo capitolo: l’inglobare e il penetrare, che ha comportato ragionare secondo un simbolo detto della vita. Il che ancora ha comportato ragionare sulla base dell’ambivalenza che deriva dalle forze fondative dette, una ambivalenza si è definita primaria.

Il tutto coinvolge, lo si vedrà meglio, anche una concezione spazio temporale completamente innovativa.

==

Dunque, va da sé: il simbolo della vita si deve basare necessariamente su mamma, papà e il cucciolo: si noti la successione temporale, il cucciolo è elencato per ultimo, mentre mamma è elencata prima di papà: perché chi racconta è il cucciolo che fu lo scrivente. Lui conobbe prima mamma, e poi attraverso lei conobbe papà. Lui, il cucciolo, sa che fu l’ultimo ad entrare nella casa, ed è per questo motivo che si descrive per ultimo, nel distanziamento orizzontale. Ecco spiegato il motivo per cui mamma è a sinistra, perché il prima è a sinistra, infatti da lì iniziamo a scrivere (si è autorizzati a supporre che nell’arabo mamma sia posizionata a destra).

==

ANCORA NEL MERITO DEL SIMBOLISMO DELLA VITA (FRUTTO DELLO SCHEMA DI FIG. 1)

Domina il simbolismo della vita: si è spinti obbligatoriamente a riprodursi, per garantirci l’eternità dell’esistere, attraverso la trasmissione dei nostri geni (o attraverso le nostre opere, ma qui non interessa questo aspetto). Ciò spiega la funzione svolta dalle prime due figure dette, mamma e papà. Tali figure hanno l’onere di inglobare (tutto ebbe inizio da mamma, però), e quindi, nel caso della “A”, hanno l’obbligo di edificare la capanna detta, il luogo che ingloberà.

Obbligatoriamente, dunque, la lettera deve basarsi anche sul cucciolo, il quale ha il bisogno vitale (ne va della sua sopravvivenza) di inglobarsi. Poi a sua volta, il cucciolo diventerà genitore e avrà l’onere di edificare una propria capanna: ecco la ripetizione a parti invertite già detta.

=

Detto della lettera come organizzazione spazio temporale, per progredire ulteriormente è indispensabile riferirsi nuovamente al maestro: chi ha insegnato al cucciolo tale organizzazione spazio temporale? Lo ha insegnato colei che è destinata a prendere il posto dell’antico inglobante, mamma, durante la fase che la grafica simbolizzata definisce del terzo inglobamento. Si parlerà degli inglobamenti nel prossimo capitolo, ma per l’immediato si anticipa che la stragrande maggioranza degli insegnamenti di tipo spazio temporali impartiti da mamma si condensano nelle lettere dello corsivo maiuscolo (fig. 13).

==

UN’ESEMPLIFICAZIONE

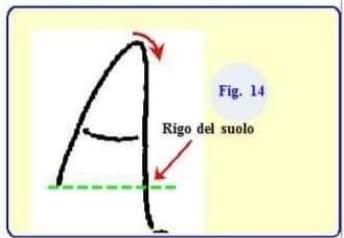

La A manoscritta di Fig. 14 appartiene ad un ragazzo di tredici anni. La lettera A dello stampatello manoscritta offre tantissime informazioni (saranno elencate nella parte dedicata): è incredibile che lo si sia scoperto solo pochi anni fa (nel 2019). L’occasione è utile anche per anticipare le fasi salienti del metodo della grafica simbolizzata, che consistono;

1) Nell’osservazione oggettiva;

2) Nel ragionamento oggettivo.

In primo luogo bisogna evidenziare la funzione dell’osservazione. In buona sostanza, l’osservazione consiste nella lettura e quest’ultima a sua volta consiste nel restituire un nome ed una funzione a ciò che si osserva, tenendo presente che ogni lettera ha più costituitivi, conosciuti e codificati dalla grafica simbolizzata.

Per comprendere il racconto complesso di una lettera manoscritta bisogna confrontare la sua iconografia con quella dell’oggetto, ossia con la lettera del modello implicata. L’osservazione deve evitare le interferenze di qualsiasi tipo (ad esempio, le cognizioni grafologiche spesso sabotano), se non direttamente suggerite dalle iconografie osservate. L’osservazione oggettiva (dell’oggetto) si esprime nel modo che segue (ci si limita all’essenziale):

a) Nel modello la capanna è solida e sicura, mentre, per confronto, emerge che quella manoscritta è quasi cascante;

b) L’aspetto cascante è rafforzato dal fatto che la discesa manoscritta sprofonda sotto il rigo del suolo (va evitata la dicitura “rigo di base”), mentre nel modello tutto è ben piantato nel suolo;

c) La fisionomia insicura della conformazione è rafforzata dal fatto che l’angolo dell’alto non è acuto, in quanto è curvilineo;

d) il distanziamento orizzontale è curvilineo, invece avrebbe dovuto essere rettilineo. Dunque, nemmeno il distanziamento orizzontale sorregge la capanna;

e) il distanziamento orizzontale è discostato sia dalla salita sia dalla discesa (ossia da mamma e papà), il che rafforza l’aspetto malfermo della conformazione.

==

Le operazioni che adesso restituiscono senso a quanto osservato (vi corrisponde l’iconologia, alla quale si può anche assegnare la funzione della lettura consapevole) si chiama ragionamento oggettivo, la quale ha l’obbligo di attenersi in tutto e per tutto ai dati emersi nella fase dell’osservazione. Molto sinteticamente, il racconto della “A” manoscritta, tenendo conto però che chi racconta è il cucciolo che fu lo scrivente, è il seguente:

– Il cucciolo che fu lo scrivente, benché si sia sforzato di essere buono e bravo (il curvilineo, del punto c), non si è avvertito accolto nella casa di mamma e di papà (vedi il punto e), la quale, conseguentemente, non gli fece percepire la sensazione del rifugio sicuro (tutti i punti).

– Non sono in discussione solamente i limiti di mamma e papà, in quanto è raccontato anche un lutto subito (la discesa che sprofonda, punto b), il quale ha influito molto negativamente sull’umore e nell’autovalutazione del cucciolo, che si è avvertito abbandonato da una figura che lo amava e che egli contraccambiava (in genere, vista l’età dello scrivente, è coinvolto un nonno).

– Vi è una tendenza lievemente depressiva, dunque, che ancora persiste.

La portata del tutto la si comprende considerando la funzione di sostegno della “casa” che nel modello è svolta dal distanziamento orizzontale, che simbolicamente rappresenta il cucciolo (punto e). Ne deriva che il cucciolo si avvertì colpevole, in quanto si percepì privo di senso. Il tutto è raccontato nella conformazione del ragazzo: vale a dire che egli non ha ancora avuto tempo e modo di elaborare l’antico condizionamento. La grafica simbolizzata aiuta la scoperta e la presa di coscienza, favorendo la diluizione dei grumi di sofferenza condensati nell’antico condizionamento negativo.