==

Chi leggerà questo post, in qualunque parte del mondo (questo lo suppongo), forse potrebbe avere l’impressione che tratti racconti di fantascienza: non ci posso fare niente. Insomma, non mi si può negare una buona dose di coraggio.

Tanto è! Ed ho l’obbligo di comunicarlo, fermo che sono consapevole che non sia esente da errore e che non mi si possa chiedere di esserlo in qualche aspetto secondario. Del resto, sono disponibile a qualsiasi confronto.

Spero, peraltro, di scrivere il libro Fondamenti della grafica simbolizzata entro pochi mesi.

Un aspetto va premesso, per il lettore che si accosta per la prima volta: la grafica simbolizzata si basa su due simboli grafici che ha supposto come uovo (l’ellisse) e lo spermatozoo (il segmento di retta). Ciò ci consente di parlare dei condizionamenti subiti dallo scrivente, nonché di mamma e di papà di quest’ultimo, per come li racconta il cucciolo che egli fu.

Questa premessa la si sa provare.

==

Come è noto, è universalmente riconosciuto che accertare il sesso biologico dalla scrittura sia impossibile. Sostengo da anni, invece, che abbiamo il dovere di credere che sia possibile accertarlo ed ho ricercato nel merito. Sono l’unico a farlo (lo suppongo).

Ma a che punto siamo, o meglio sono?

==

Nella grafia riprodotta esiste il segno di chi sa che mamma e papà avrebbero desiderato un figlio di sesso opposto (non posso renderlo noto, come altri segni, in quanto tradiscono segreti dello scrivente, ma sono diffusi, dibattuti e collaudati, tra i soci della nostra Associazione – l’AIDAS –DGS – i quali hanno sottoscritto precisi obblighi etici e sono vincolati al segreto).

E’ un segno raro, sinora lo avevo riscontrato solamente in grafie femminili, ma in un caso recente, l’ho rinvenuto anche in una grafia di un ragazzo: mamma voleva una femminuccia, per “sostituire” (chiedo scusa del termine, ma è quello che ha pensato lo scrivente interessato) la propria primogenita, deceduta appena nata.

Ora la domanda è: come ci si sente a sapere che non si era desiderati nemmeno da mamma e da papà? Ognuno si risponda da sé. Ma si pensi anche al senso di colpa e di vergogna provata da quella “povera mamma”! Un senso di colpa che genera altri sentimenti colpa in lei e in chi le è vicino, ecc. ecc..

Il problema, secondo me, è avvertito con maggiore intensità dalle donne (che sono molto brave a colpevolizzarsi).

===

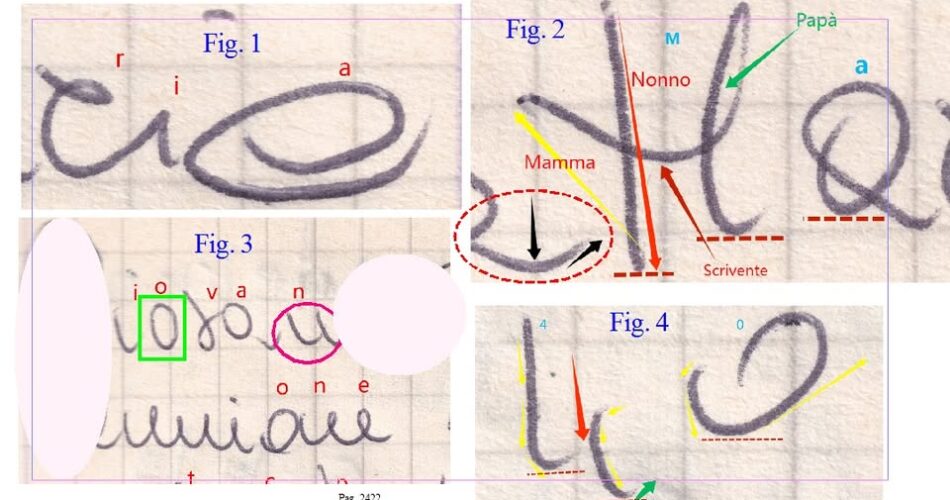

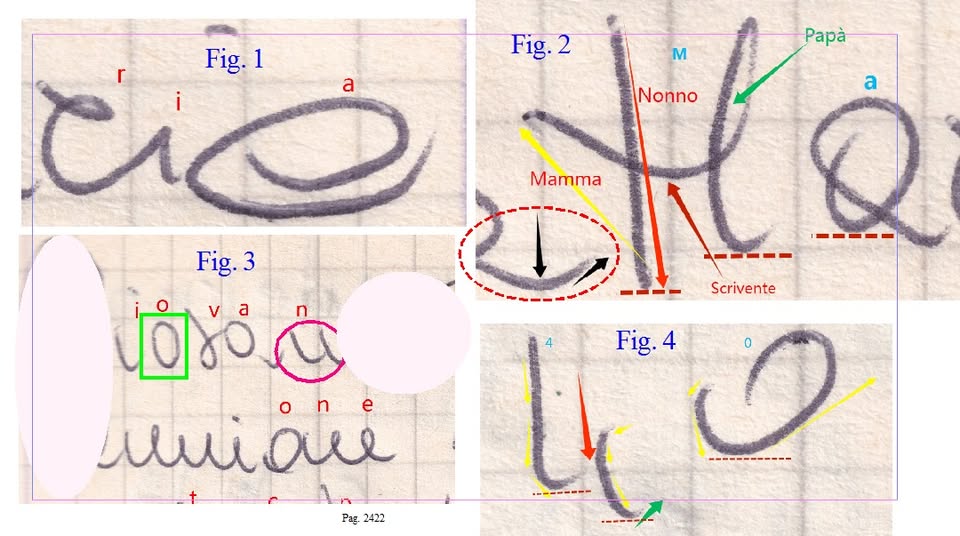

Tra poco si avvierà la ricerca sull’ovale: si cercherà di capire se sia vero che racconti le tappe evolutive dello scrivente, come attualmente sembra. Ed allora ciò che è importante è capire la ragione che giustifica la differenza nella foggia degli ovali, talora molto marcata, come nel caso rappresentato in figura.

Ad esempio, la “o” di fig. 3 – nella quale si assiste alla tendenza ad Allungata di Moretti, può significare che si avverte l’obbligo di pensare a qualcuno che è “lassù”?

Forse, sì: ho qualche conferma, ma sono poche sinora (e poi chi non ha “qualcuno lassù”?).

Nella grafia riprodotta, la maggioranza degli ovali racconta che (verosimilmente) nella prima infanzia la scrivente si è avvertita trascurata da mamma (quest’ultima, però, provava uno stato depressivo, unito a colpa, la ragione la spiegherò in seguito, quando parlerò della Fig. 2. Da segnalare che è la scrivente che ci racconta che mamma fu in uno stato che potremmo definire depressivo, come poi vedremo).

Siamo certi, invece, della “a” di fig. 1, che racconta molte cose (è una sindrome, ad esempio, racconta il desiderio di “rinascere” anche magari andando a vivere in un paese esotico, ma narra anche una ferita corporea. Ma racconta anche quella volta che temette che papà si fosse allontanato da lei). Il tutto si basa sul sentimento di colpa.

Quale colpa crede di dover scontare la scrivente? Forse quella di essere nata donna? Forse quella di aver deluso mamma e papà, nascendo? Oppure la colpa di essere nata?

==

Anche il tema della ferita per abbandono è molto presente in questa scrittura: è presente in qualche ovale, ma è presente anche nella prima “n” della Fig. 3, in apparenza innocua, ma invece occulta uno strappo subito in un rapporto intimo molto doloroso. Lo stesso segno sembra essere presente nel “4”, ma non ne sono sicuro: ciò che cambia è il racconto simbolico dei due segni (i segni “n” e “4”).

==

Rispetto all’ovale ci si chiede anche: in taluni casi potrebbe raccontare il sesso biologico dello scrivente?

In taluni casi ritengo di sì (e l’ho constato decine di volte, ormai), anche se è bene ancora essere prudenti.

Questa scrittura, per l’appunto, ha un segno specifico del femminile biologicamente inteso, relativo al generare la vita (si tratta del segno di un progetto di vita sfiorito, potremmo dire): ne sono sicuro, ma questo non esclude che debba essere ancora prudente, come detto.

Il maschio rivela il trauma della mancata paternità per aborto spontaneo non in un ovale (sic! La differenza è di enorme valore anche grafologico), ma nella relazione “li”, preceduta dalla lettera “g”: questa lettera nella combinazione detta (“gli”) è il segno di una mamma che dona un suo frutto al papà scelto da lei.

Ma in questo caso ci si sta riferendo ad una scrivente che ha più di trenta anni, ma da quale età sarebbe possibile – semmai – differenziare una grafia redatta da una persona di sesso femminile da quella di una persona di sesso maschile? Non lo so ancora.

==

La scrittura in figura è femminea (nel senso che sembra scritta da una ragazza), ma abbiamo l’obbligo di diffidare della fisionomia delle lettere. Il nostro modello scolastico corsivo, infatti, è femmineo. E se associassimo al femmineo (ossia al Curva di Moretti) la bontà e le opere di bene, allora si comprenderebbero le ragioni storiche – culturali che ispirano il nostro modello e che lo differenziano dal modello tedesco, ma sul punto mi sono espresso più volte su questa pagina e non voglio appesantire.

Sinora probabilmente ho inseguito un obiettivo di ricerca errato: ho studiato molto le “g” corsive, maiuscole e minuscole, che sono le lettere della riproduzione (dell’atto della maternità e della paternità consapevoli), con tutto ciò che ne consegue soprattutto sul versante femminile (il parto, l’allattamento ad esempio, il menarca), ma tranne che nella relazione “gl” nelle parole “giglio”, “aglio” e similari, non ne sono venuto a capo (per altre ragioni, sembrerebbe che una D dello stampatello manoscritta sia specifica del femminile, ma ancora diffido).

Avevo creduto di ravvisare nella “g” corsivo minuscolo un indice sicuro di patologie che interessano l’utero, che non so precisare (non ho alcuna cultura medica), ma recentemente ho individuato lo stesso segno in un uomo con tumore alla prostata (me lo ha rivelato lo scrivente, ovviamente): la scoperta c’è (verosimilmente, ancora si ha l’obbligo della prudenza, tanto più che dispongo di una casistica molto ridotta), ma non è quella che cercavo.

In un’altra “g”” ho sospettato di aver rinvenuto il segno della episiotomia, ma dopo qualche successo iniziale nella ricerca ho riscontrato lo stesso segno in maschi che hanno subito operazioni al pene. Anche in questo caso, verosimilmente una scoperta è stata effettuata, ma non è quella che ricercavo.

Ribadisco: mi compete la prudenza!

==

Dunque, con altissima probabilità non sarà possibile scoprire i segni del “pene” e della “vagina” almeno con gli strumenti di oggi: amen (ma continuerò a ricercare lo stesso, però).

E come se non bastasse resta sempre il problema che rispetto alla grafia dei ragazzi, sinora, non so formulare ipotesi per distinguere i due generi, biologicamente intesi.

==

Allora si può esplorare il tema delle funzioni “biologicamente prefissate” (almeno di norma) dei due generi, fermo che ci si sta riferendo ad una casistica ridotta, adulta e per lo più femminile? Sì e questa grafia ne è un esempio. Perché?

Oltre a quanto già detto, in questa grafia emergono altri temi che si riferiscono e alla nascita e alla morte: ne sono coinvolte e sensibilità e funzioni più specifiche del femminile. Altra spiegazione non so darmi. Fatto sta che in alcuna grafia maschile ricordo una presenza massiccia dei temi che ho appena detto.

==

IL RACCONTO DELLA M DELLA FIG. 2

Se ne vuole un esempio? Quale è il racconto della “M” di fig. 2?

Si può avanzare una proposta ragionevole, avvalendosi di ciò che ormai si sa, che preciserò (ad esempio, il grafologo potrebbe pensare alle combinazioni complesse che sono infinite, ma si sappia che le “nostre combinazioni” raccontano fatti circostanziati che debbono essere avvalorati dalla biografia degli scriventi: in questo caso, rispetto al complesso della combinazione, non è stato possibile avere un riscontro nella biografia sia positivo sia negativo. Ma ciò non ci vieta di effettuare la “combinazione”, precisando che si sta parlando di un’ipotesi).

E’ certo che è coinvolta la famiglia, intesa come istituzione. La lettera si ispira allo stampatello e nello stampatello è raccontato nonno, così come in figura (nella M maiuscola corsiva, invece sono raccontati mamma, nella zampetta di sinistra, lo scrivente nella zampetta mediana, e papà nell’ultima zampetta, il che racconta la famiglia come un luogo in cui contano moltissimo i legami interpersonali e familiari e la difesa dei membri della stessa).

Nello stampatello, lo scrivente è nel tratto che collega la salita (è indicata dalla freccia gialla = mamma).

In pratica, il modello dello stampatello dice: così come fecero nonna e nonno, mamma e papà, anche tu scrivente dovrai fare.

Ogni modello (corsivo, stampatello, numero, figura geometrica) “lotta” per la propria sopravvivenza, in quanto si trasmette da generazione in generazione. E lo stampatello si trasmette dal V secolo avanti Cristo!

Sembra inverosimile, sulle prime, ma la fortissima influenza del modello dell’antica Roma la si rinviene persino in quel riccio che ho evidenziato con le frecce nere e con la tratteggiata rossa: spiega allo stesso Moretti e alla sua grafologia la ragione di una sua scoperta, detta Riccio della mitomania del II tipo. Già.

Questo Riccio è importante e se tenessi conto di ciò che la grafologia mi ha insegnato (ne tengo conto, ovviamente, ma non l’ho ancora sottoposto a verifica) sorregge da solo la combinazione che poi dirò, quando tirerò le somme della Fig. 2.

==

Siamo certi del tutto quanto sopra e di ciò che segue: per conseguenza della venuta meno del nonno* (l’asta rossa) della scrivente, mamma (la salita, freccia gialla) ha subito un moto depressivo molto accentuato (la salita avrebbe dovuto essere lunga quanto l’esempio costituito dall’altezza di nonno). Osservando la grafica, ci si rende conto che il sentimento di svilimento e di svuotamento (lo provano con facilità le donne, se intese con la grafica simbolizzata alla mano) che provò mamma si è trasferito sulla scrivente.

Dunque, la scrivente ha l’obbligo di agire come agirono sia la madre e la madre di quest’ultima, nonché la nonna della nonna ecc..

Tutto ciò implica che la depressione, il senso del vuoto, la frustrazione e il sentimento di inferiorità (sua madre non fu mai come il nonno avrebbe voluto per lei) che provò mamma lo provò anche la scrivente.

Dunque: è un caso che questa scrivente, per altro molto valida, sia una maestra elementare? Non lo è…

==

UN’IPOTESI DI RICERCA

Rispetto a quale parte della “M” nutro dubbi? Nella parte finale. Ossia nel ruolo svolto da papà, su richiesta di mamma.

E’ “vero” che papà assecondò mamma, aiutandola a generare un figlio, che ovviamente lo si desiderava maschio?

Sembrerebbe di sì…

Lo confermerebbe anche quel riccio del quale si è parlato (vedi l’ellisse tratteggiata con il rosso).

Lo conferma anche la forte inclinazione a sinistra della salita (sempre la freccia gialla – ricordo ancora che vi corrisponde mamma).

Perché? Che cosa c’è a sinistra?

C’è la nascita, il che la grafica simbolizzata lo ha provato.

==

UN APPELLO FINALE, INVITO AL CONFRONTO

Esagero? Forse no… ma il punto – caro collega grafologo – non è se sia nel giusto o meno, il punto è che tu non puoi saperlo.

Ciò che sai (e che conosco anch’io, lo dovresti supporre) non è il metro della verità, infatti (beninteso, nessuno ha la tutta la verità in tasca, me compreso).

Io mi baso sulla ricerca, sulla scoperta e sulla verifica di questa ultima e sono disponibile al confronto con chiunque, anche con te. Tu, invece?

C’è un’ultima cosa, collega grafologo: non ti basta più dire noi non siamo interessati, perché studiamo la “personalità”.

Infatti, questo post, non ti ha fatto balenare l’idea che non puoi fare a meno di studiare anche i condizionamenti del tipo qui discussi subiti dallo scrivente?

In questo caso, senza conoscere il dramma esistenziale che ha vissuto questa donna, avresti eseguito un’analisi accurata e soprattutto utile per la scrivente?

Lasciatelo dire da uno che le analisi grafologiche di personalità le sa fare (come te, suppongo): no, la tua analisi non sarebbe “servita”…

==

Grazie.

* Nonno è una figura simbolica maschile, costituisce una guida ed un esempio da seguire, in genere è effettivamente il papà di mamma (dello scrivente), ma potrebbe essere anche un fratello maggiore di quest’ultima, venuto meno precocemente, oppure uno zio.

==

Autore G. Angeloni – copyright – tutti i diritti riservati ©

Vedi insight e inserzioni