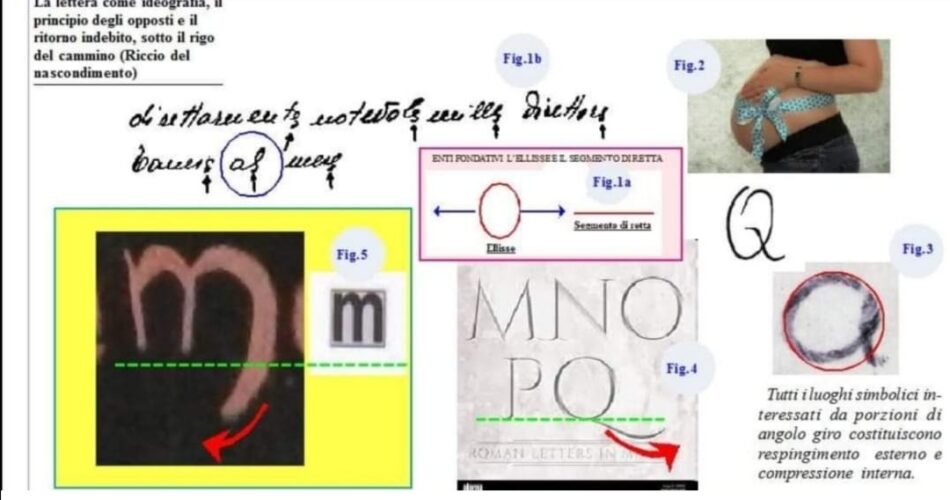

Che cosa racconta quella “m” di fig. 5? Si tratta di una lettera disegnata (non spontanea), eppure racconta! Appartiene ad una scritta che compare su una lavagna, esposta in un negozio. Quella “m” mi ha incuriosito. Ho chiesto, con i dovuti modi, precisando gli scopi scientifici ed etici perseguiti, se avessi potuto interrogare la persona interessata… Sono stato autorizzato a chiedere. Ed ho chiesto:

– E’ vero che prova tanto dolore per aver perso improvvisamente una persona molto stretta (papà, fratello)?

La risposta è stata affermativa. La persona interessata ha ringraziato, commossa e sorpresa e mi ha anche autorizzato a pubblicare.

Come ci sono arrivato? Ci sono arrivato avvalendomi della lettura ideografica. Ripensandoci, credo di averla sempre utilizzata, ma a mia insaputa.

Infatti, attualmente, ben fermo che si è nel campo del simbolo letterale e della simbolizzazione (il raccontarsi attraverso il primo), la grafica simbolizzata è impegnata a dimostrare che la scrittura ideografica, che nacque agli albori della storia, non è mai tramontata: esiste ancora ed è ovunque. La leggiamo in maniera inconsapevole, opportunamente interpretando gli schemi spaziali insiti nei simboli alfabetici.

L’ideografia si impone da sé, una volta ammesso che i fondativi della grafica simbolizzata sono due opposti perfetti, l’ellisse e il segmento di retta. Detto che la prima racconta una traduzione in piano dell’uovo, il suo opposto diventa lo spermatozoo , con i due che sono fondativi del simbolo della vita, umanamente inteso. Bene sono tutti concetti che si spiegano su base ideografica, esattamente come si comprendono su questa base il pancione di fig. 2 e l’ovale di fig. 3 e il racconto di quest’ultimo (ci si avverte fagocitati da mamma. La stessa percezione dell’eccesso della compressione la scrivente la provò quando era inglobata nel grembo materno (fig. 2). Già! Colleghi grafologi: è semplice!! E lo si prova!! Basta chiedere…

==

Il principio ideografico è in tutte le lettere, laddove per lettera la grafica simbolizzata intende qualsiasi iconografia condivisa da una comunità, vuoi un simbolo alfabetico, vuoi un simbolo numerico, vuoi un simbolo geometrico, vuoi un semplice tratto rettilineo, ecc.. ecc.. Non si è invaso – dovrebbe essere palese – il campo della paleografia, nel caso me ne scuso, ma si è un registro comunicativo che (potenzialmente) dialoga con tantissime discipline: insomma, i fondativi della grafica simbolizzata sono anche i fondativi del simbolo della vita. Dunque…

==

Quel riccio di fig. 5 ha un indebito ritorno a sinistra, sotto il rigo del cammino: infatti, il nome che la grafica simbolizzata gli attribuisce è per l’appunto: “indebito ritorno a sinistra, ecc..”. Appartiene alla semeiotica semplice (la semeiotica complessa si riferisce all’iconografia di una lettera) della sola manoscrittura. Il racconto di questo segno è confermato da un’infinità di concetti, qui basti solo dire che ha un opposto nella “Q” dello stampatello di Roma, come è evidenziato in Fig. 4. Con quest’ultimo che ha un opposto nella “Q” del corsivo maiuscolo, il quale racconta, invece, la nascita di un bambino (con tanto di cordone ombelicale, ideograficamente pensato). E’ tutti hanno un opposto ideografico con il pancione di fig. 2.

==

Brevemente: la “Q” di fig. 4 indica una discesa sotto il livello del suolo, ovvero nell’Ade, nel regno dei morti (chiedo scusa a coloro che non lo rammentano). Si spiega dunque il racconto della “Q” corsiva, perché ciò che fuoriesce dal “pancione di mamma” si deposita su rigo del suolo.

==

Ma il grafologo morettiano direbbe: quel riccio che va sotto il rigo e sotto le lettere successive è il Riccio della mitomania del II tipo. Sì, lo è: ma ora se ne sa la genesi remota, ossia si conosce il condizionamento che ha imposto quel riccio (lo scrivente ha temuto che qualcuno nascosto nell’ombra abbia tramato per portarlo nel buio, ossia per attentare alla sua vita. Già, è così. Bastava pensarci).

Il lettore, con alta probabilità, non ha potuto comprendere ciò che intendo dire: me ne scuso.

Preciso: una volta conosciuto il racconto di un segno si conosce anche il racconto del segno opposto, in quanto entrambi perseguono uno stesso obiettivo, ma con strategie opposte (vedi il segmento di retta e l’ellisse). Due segni sono opposti quando hanno per lo meno un costitutivo in comune (i due fondativi hanno in comune tutti i costitutivi, tranne uno: l’ampiezza. Infatti, se si esercita una trazione di “stiramento” sui poli orizzontali di un’ellisse, sino al massimo consentito, si ottiene un segmento di retta).

==

Il riccio del nascondimento, dunque. Moretti illustra questo segno con la sola fig. 1b e gli attribuisce il bisogno di cambiare discorso, per esigenze difensive. In genere il segno è presente in fine parola, ma potrebbe anche essere in fine lettera, come nel nostro caso, quando le lettere sono scollegate.

==

Nazareno Palaferri (un mio maestro, lo ricordo ancora con tanto affetto e gratitudine), che potrebbe essere assimilato al più grande studioso di Moretti, spiega questo segno con quanto segue (nell’Indagine grafologica e il metodo morettiano):

“Le indicazioni di fondo sono derivate dal simbolismo delle parole e delle zone grafiche. Stando al principio di Moretti per cui le parole indicano «le complicazioni dell’io con gli altri», qui l’ultima lettera – cioè l’Io – non va verso l’Altro ma cambia direzione: scende al di sotto del rigo (sfera dell’inconscio personale), quindi si piega verso sinistra in atteggiamento regressivo di difesa. Questa difesa – scopre Moretti – consiste nel non dire quello che il soggetto avrebbe voluto e dovuto dire rivelando così uno stato-dipendenza di coazione a tacitare (Trattandosi di stato-dipendenza, ciò ipotizza una condizione infantile in cui il soggetto doveva controllare le proprie parole e sentimenti onde evitare il peggio. – Grinder-Bandler)”.

==

Che cosa c’è che non funziona nel passo di Nazareno? Non funziona nulla, ma proprio nulla. In quanto, nulla è oggettivo, ossia nulla è coerente con ciò che è raccontato (ideograficamente) dalla lettera manoscritta. Il ragionamento oggettivo (ossia coerente in tutto e per tutto con l’oggetto, ovvero con la lettera) è un altro caposaldo: non posso dilungarmi.

Ripeto anche qui un concetto che ho espresso decine di volte su questa pagina: la psicologia ha ucciso la grafologia. Va estromessa, beninteso nello studio dei segni e nella ricerca degli stessi.

==

Quel riccio, intanto ha una funzione: è un ritorno (a sinistra, beninteso). Bene, e sinistra cosa c’è? Non si risponda con la psicologia, per favore. E’ in discussione il simbolo della vita, che cosa ce ne importa dei concetti psicologici? A sinistra c’è la nascita. Sì, ogni lettera ha un avvio, non è così? Bene un avvio può essere assimilato ad una nascita. A sua volta, una nascita che cosa è? E’ il calpestare il rigo del suolo, è il gattonare, ecc… Lo si può contestare?

Perché, allora, il riccio in discussione si attiva a fine parola o a fine lettera? Perché alla fine è associata l’opposta dell’avvio, in questo caso la morte. Ma perché allora il riccio va sotto il rigo? Ma di quale rigo parliamo, lettore? Del rigo di base? Ma questo concetto lasciamolo ad altri, andrebbe escluso dalla grafologia. Il rigo del quale parliamo è il rigo del suolo (è indicato con la spezzata verde)

.

Dunque, quel gesto va sotto il rigo del suolo! Evoca una morte, e allora perché torma a sinistra? Perché si desidererebbe che la persona che ora è nel sottosuolo (nella nostra cultura c’è ancora una concezione simbolica che deriva dall’antica Roma o meglio dall’antica Grecia, ovviamente) tornasse in vita. Punto! E’ difficile? No, bastava pensarci…

==

Dunque, è la fine che evoca la morte, e dunque evoca chi non c’è più e ciò ingenera dolore. Si vorrebbe che la persona amata fosse ancora con noi, ed allora come si può risolvere il tutto? Cambiando discorso, no? Eh già se cambio discorso ho un nuovo inizio! Ossia una nuova vita!

Maledettamente semplice…

==

Ciò che mi irrita nei confronti di me stesso è constatare che questi ragionamenti sono di una banalità sconcertante e che ciò nonostante li ho compresi solo recentemente.

Coloro che amano la ricerca e la scoperta si facciano sentire: pagherei per insegnare loro. Ma non lo si dimentichi: ognuno può insegnare. Infatti, i membri dell’AIDAS-DGS sono soci: ognuno insegna, ognuno apprende, me compreso.

==

Grazie (eventualmente scrivere a guido.angeloni@gmail.com).